6月25日,一曲弦歌动四方——重温《凤凰琴》系列文艺活动在我县正式启动,来自中国作协、中国评协以及各相关省和黄冈市、英山县的专家、学者共百余人欢聚一堂,评点《凤凰琴》、盛赞英山新变化,

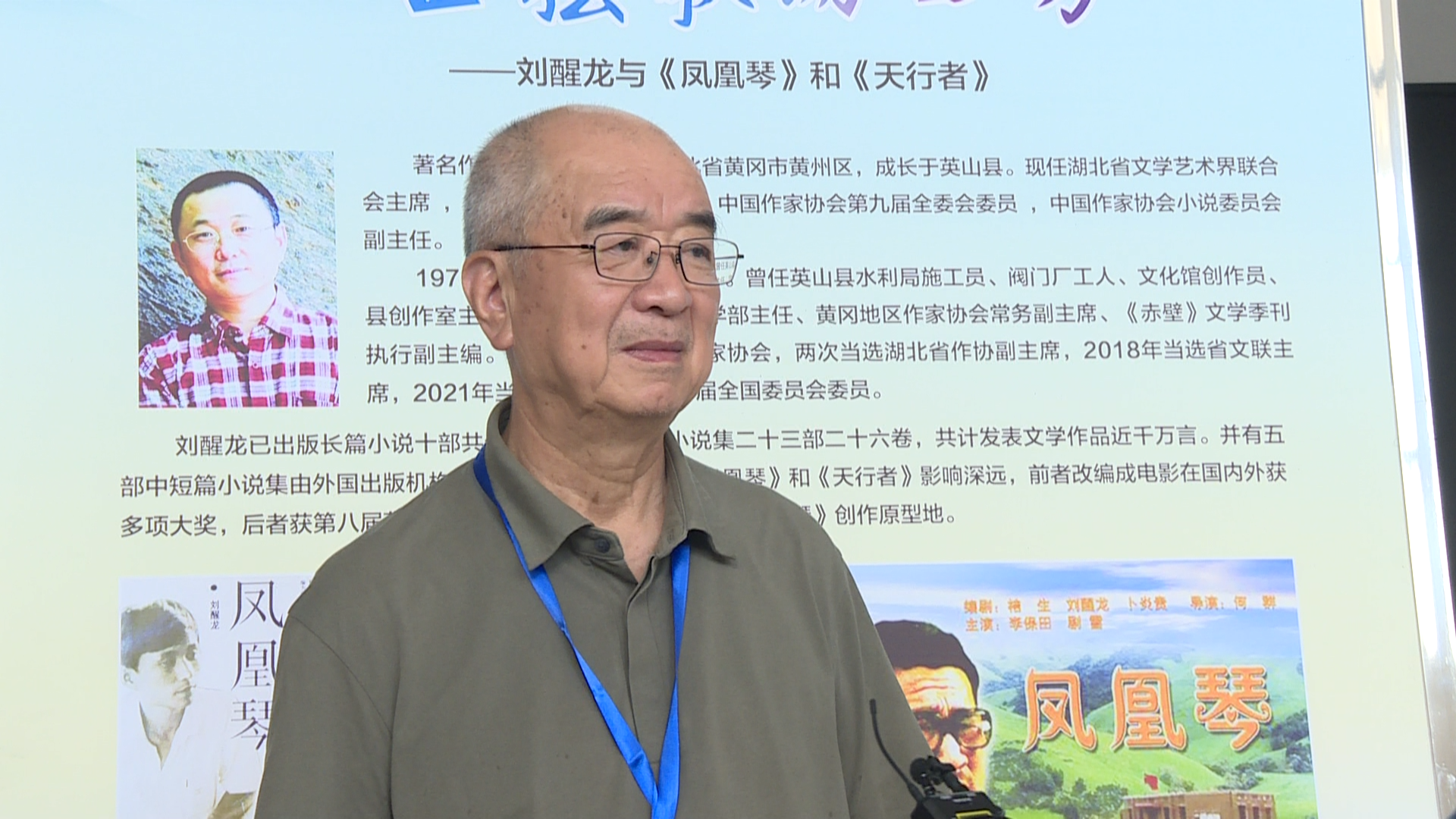

武汉大学资深教授 湖北省文艺评论家协会主席 於可训:我来过英山(很多)次,对英山有很深印象,这次参加这个活动,感到很高兴,也很激动。这部作品的原型所在地就是在英山,把(文学)作品带回到原型所在地来开研讨会,开纪念会这也是很难得的。英山从面上来看的话,山水,风景都是很秀美的,英山的人文资源很丰富,英山这个地方在古代具有非常好的人文环境,所以才促使毕昇这样的人物出现,另外就是英山在新中国成立以后,在文学方面它的创造没有那个县能比的,一个县里面出现两个茅盾文学奖的得主,所以英山这个地方人文底蕴非常深厚。

《浙江日报》记者 萧耳:我从杭州过来,到了(英山)这个地方,明天还要去(父子岭)小学,实地的感受还是有点不一样,这个小说过了三十年,现在再来看,它并没有过时,无论它的语言,它的细节。一路上提前感受到大别山云雾缭绕的山里面风光,这是个山城,主要还是在刘老师的各种(作品)包括他的黄冈密卷,几部以前小说长篇,了解到这是他笔下的土地,真实地来看一看,还是挺好的。

武汉大学教授 刘醒龙当代文学研究中心主任 李遇春:我觉得这次活动确实是一个盛会,而且在我参加的很多学术会议,专门为一个作家,为他的一部经典的作品,回到他的家乡来召开这么一个盛会,应该来说是非常少见的,我觉得彰显了文学的一种力量,通过醒龙老师的《凤凰琴》以及后面的《天行者》,可以印证了文学是离不开人民的,它始终和人民在一起。我来过英山两三次了,我对英山的了解主要是和刘醒龙老师有关,和整个的湖北文学有关,我觉得英山在湖北的文坛,以及对中国的当代文坛,都应该具有一个非常有意味的一个文学地理区域,因为在英山这块热土上面,我们知道它是一个红色文化的革命根据地,同时它还是有着这种文学、文脉、中国传统文化的一种传承。

(融媒体记者:涂炜 熊豪 编辑:蓝洋 审核:黄炎 终审:罗春生)