вҖңдәӣе°Ҹеҗҫжӣ№е·һеҺҝеҗҸпјҢдёҖжһқдёҖеҸ¶жҖ»е…іжғ…гҖӮвҖқд№Ўй•ҮеҹәеұӮжҳҜеӣҪ家治зҗҶзҡ„вҖңзҘһз»Ҹжң«жўўвҖқпјҢжҳҜзӣҙйқўзҫӨдј—вҖңжҖҘйҡҫж„ҒзӣјвҖқзҡ„вҖң第дёҖзҺ°еңәвҖқгҖӮдҪңдёәжүҺж №д№ЎйҮҺзҡ„еҹәеұӮе№ІйғЁпјҢжІ»зҗҶж—ўйқһвҖңеқҗеҠһе…¬е®Өз”»и“қеӣҫвҖқпјҢд№ҹдёҚжҳҜвҖңе–ҠеҸЈеҸ·иЎЁеҶіеҝғвҖқпјҢиҖҢжҳҜиҰҒеңЁжҺҘи®ҝгҖҒжҖқзҙўгҖҒеҚҸеҗҢгҖҒеҢ–и§ЈгҖҒжІҹйҖҡзҡ„зӮ№ж»ҙе®һи·өдёӯпјҢжҠҠвҖңж–№жі•и®әвҖқеҸҳжҲҗвҖңзңҹиЎҢеҠЁвҖқпјҢз”ЁвҖңзңҹеҝғвҖқжҚўвҖңж°‘еҝғвҖқгҖӮз»“еҗҲеҹәеұӮе·ҘдҪңзҡ„ж‘ёзҙўдёҺжІүж·ҖпјҢд»Һдә”дёӘз»ҙеәҰжҸҗзӮјжІ»зҗҶвҖңеҝғжі•вҖқпјҢж—ўжҳҜеҜ№иҝҮеҫҖзҡ„еӨҚзӣҳпјҢжӣҙжҳҜеҜ№жңӘжқҘеұҘиҒҢзҡ„жҢҮеј•гҖӮ

дёҖгҖҒжҺҘи®ҝд»ҘвҖңжҡ–вҖқдёәеҹәпјҡз”ЁвҖңиүҜиЁҖвҖқз ҙвҖңеҝғйҳІвҖқпјҢзӯ‘зЁіжІҹйҖҡд№ӢжЎҘ

жҺҘеҫ…жқҘи®ҝзҫӨдј—пјҢдёҚжҳҜвҖңе®ҢжҲҗжөҒзЁӢвҖқпјҢиҖҢжҳҜвҖңжү“ејҖеҝғй—ЁвҖқгҖӮвҖңиүҜиЁҖдёҖеҸҘдёүеҶ¬жҡ–пјҢжҒ¶иҜӯдјӨдәәе…ӯжңҲеҜ’вҖқпјҢеҹәеұӮе№ІйғЁеҪ“жҮӮпјҡжҺҘи®ҝзҡ„вҖң第дёҖжӯҘвҖқпјҢд»ҺжқҘдёҚжҳҜиҝҪй—®вҖңиҜүжұӮжҳҜд»Җд№ҲвҖқпјҢиҖҢжҳҜжҠҡе№івҖңжғ…з»ӘжңүеӨҡжҖҘвҖқгҖӮвҖңдёҖеј з¬‘и„ёгҖҒдёҖжҠҠжӨ…еӯҗгҖҒдёҖжқҜзғӯж°ҙвҖқпјҢзңӢдјјз»Ҷеҫ®зҡ„дёҫеҠЁпјҢжҳҜи®©зҫӨдј—д»ҺвҖңзҙ§еј з„Ұиҷ‘вҖқеҲ°вҖңж”ҫжқҫеҖҫиҜүвҖқзҡ„вҖңзј“еҶІеһ«вҖқпјӣиҖҗеҝғеҖҫеҗ¬дёҚжү“ж–ӯгҖҒ规иҢғзҷ»и®°ж—¶йҷҗпјҢдёҚжҳҜжңәжў°зҡ„вҖңжӯҘйӘӨвҖқпјҢиҖҢжҳҜдј йҖ’вҖңиў«йҮҚи§ҶгҖҒиў«е°ҠйҮҚвҖқзҡ„дҝЎеҸ·гҖӮйқўеҜ№жҝҖеҠЁжғ…з»ӘпјҢдёҖеҸҘвҖңжҲ‘зҗҶи§ЈжӮЁзҡ„еҝғжғ…вҖқжҜ”еҚҒеҸҘвҖңдҪ иҰҒеҶ·йқҷвҖқжӣҙз®Ўз”ЁпјӣеӨ„зҪ®иҝҮжҝҖиЎҢдёәпјҢвҖңжё©е’Ңеқҡе®ҡвҖқжҜ”вҖңејәзЎ¬еҲ¶жӯўвҖқжӣҙиғҪжҠӨ稳秩еәҸгҖӮвҖңдёүжӯҘе·ҘдҪңжі•вҖқзҡ„ж ёеҝғпјҢжҳҜи®©вҖң规иҢғвҖқдёҺвҖңдәІе’ҢвҖқ并йҮҚвҖ”вҖ”е…ҲжҺҘдҪҸзҫӨдј—зҡ„вҖңжғ…з»ӘвҖқпјҢеҶҚжҺҘдҪҸ他们зҡ„вҖңиҜүжұӮвҖқпјҢж–№иғҪи®©еҗҺз»ӯжІҹйҖҡдёҚи·‘еҒҸгҖҒзҹӣзӣҫеҢ–и§ЈдёҚеҚЎеЈігҖӮ

дәҢгҖҒжҖқзҙўд»ҘвҖңж·ұвҖқдёәиҰҒпјҡеҮӯвҖңжҙһи§ҒвҖқз ҙвҖңиҝ·еұҖвҖқпјҢжүҫеҮҶи§Јйўҳд№Ӣй’Ҙ

еҹәеұӮй—®йўҳеӨҡжҳҜвҖңиЎЁйҮҢдәӨз»ҮгҖҒзҹӣзӣҫзј з»•вҖқпјҢиӢҘеҸӘзңӢвҖңиЎЁйқўвҖқгҖҒдёҚжҢ–вҖңж №йҮҢвҖқпјҢйҡҫе…Қйҷ·е…ҘвҖңи§ЈеҶідёҖдёӘгҖҒеҶ’еҮәдёҖдёӘвҖқзҡ„иў«еҠЁгҖӮж•ҷе‘ҳжӣҫиЁҖвҖңжҢҮжҢҘе‘ҳзҡ„жӯЈзЎ®йғЁзҪІжқҘжәҗдәҺжӯЈзЎ®зҡ„еҶіеҝғвҖқпјҢеҹәеұӮе№ІйғЁеӨ„зҗҶзҫӨдј—е·ҘдҪңпјҢе°ұеҫ—жңүвҖңжҢҮжҢҘе‘ҳз ”еҲӨжҲҳеұҖвҖқзҡ„жҖқз»ҙпјҡж—ўиҰҒз”ЁвҖңй“Ғи„ҡжқҝвҖқиё©е®һвҖңж°‘жғ…иҙҰвҖқпјҢжӣҙиҰҒз”ЁвҖңеӣӣжӯҘжҖқзҙўжі•вҖқзӮје°ұвҖңзҒ«зңјйҮ‘зқӣвҖқгҖӮвҖңеҺ»зІ—еҸ–зІҫвҖқпјҢжҳҜд»ҺвҖңеҠһдәӢи·‘дёүи¶ҹвҖқзҡ„жҠұжҖЁйҮҢпјҢзңӢжё…вҖңжөҒзЁӢи®ҫи®ЎдёҚеҗҲзҗҶвҖқзҡ„з—Үз»“пјӣвҖңеҺ»дјӘеӯҳзңҹвҖқпјҢжҳҜеңЁвҖңе®…еҹәең°зә зә·вҖқзҡ„еҗ„жү§дёҖиҜҚдёӯпјҢйқ иҖҒеҸ°иҙҰгҖҒе®һең°дёҲйҮҸиҝҳеҺҹзңҹзӣёпјӣвҖңз”ұжӯӨеҸҠеҪјвҖқпјҢжҳҜи§ЈеҶівҖңз•ҷе®Ҳе„ҝз«Ҙжүҳз®ЎйҡҫвҖқеҗҺпјҢжҺЁеҠЁвҖңеӣӣзӮ№еҚҠиҜҫе ӮвҖқиҰҶзӣ–е…Ёжқ‘пјӣвҖңз”ұиЎЁеҸҠйҮҢвҖқпјҢжҳҜд»ҺвҖңе№ҙиҪ»дәәеӨ–жөҒвҖқзҡ„зҺ°иұЎдёӯпјҢжүҫеҮҶвҖңдә§дёҡи–„ејұгҖҒе…¬е…ұжңҚеҠЎж»һеҗҺвҖқзҡ„з—…ж №гҖӮвҖңй—®жё йӮЈеҫ—жё…еҰӮи®ёпјҹдёәжңүжәҗеӨҙжҙ»ж°ҙжқҘвҖқпјҢе”ҜжңүжүҺж №е®һйҷ…гҖҒж·ұеәҰжҖқзҙўпјҢжүҚиғҪи·іеҮәвҖңе°ұдәӢи®әдәӢвҖқзҡ„еұҖйҷҗпјҢи®©жІ»зҗҶеҸ‘еҠӣеңЁвҖңзӮ№еӯҗдёҠвҖқгҖҒи§Ғж•ҲеңЁвҖңж №еӯҗдёҠвҖқгҖӮ

дёүгҖҒеҚҸеҗҢд»ҘвҖңжҙ»вҖқдёәеҫ„пјҡеҖҹвҖңе“ЁеЈ°вҖқиҒҡвҖңеҗҲеҠӣвҖқпјҢжү“йҖҡжў—йҳ»д№Ӣи„ү

еҹәеұӮжІ»зҗҶжңҖжҖ•вҖңжқЎеқ—еҲҶеүІгҖҒеҗ„иҮӘдёәжҲҳвҖқвҖ”вҖ”и·ЁйғЁй—Ёй—®йўҳвҖңи°ҒйғҪз®ЎгҖҒи°ҒйғҪдёҚз®ЎвҖқпјҢжү§жі•зұ»иҜүжұӮвҖңеҹәеұӮжғіз®ЎгҖҒжІЎжқғз®ЎвҖқпјҢеҺҶеҸІйҒ—з•ҷй—®йўҳвҖңжғіи§ЈгҖҒжІЎиө„жәҗвҖқгҖӮвҖңеҚ•дёқдёҚжҲҗзәҝпјҢзӢ¬жңЁдёҚжҲҗжһ—вҖқпјҢвҖңеҗ№е“ЁжҠҘеҲ°вҖқжңәеҲ¶зҡ„д»·еҖјпјҢжӯЈеңЁдәҺжү“з ҙвҖңжІ»зҗҶеЈҒеһ’вҖқпјҢи®©вҖңеҹәеұӮеҗ№е“ЁвҖқжңүеә•ж°”гҖҒвҖңйғЁй—ЁжҠҘеҲ°вҖқжңүзЎ¬ж°”гҖӮвҖңеҗ№е“ЁвҖқдёҚжҳҜвҖңз”©й”…вҖқпјҢиҖҢжҳҜвҖңзІҫеҮҶиҒҡиғҪвҖқпјҡиҰҒеҲҶжё…вҖңеұһең°иғҪеҠһвҖқдёҺвҖңйңҖеҚҸеҗҢеҠһвҖқпјҢйҒҝе…ҚвҖңе°ҸдәӢеҗ№е“ЁгҖҒеӨ§дәӢжјҸе“ЁвҖқпјӣвҖңеҲҶе“ЁвҖқдёҚжҳҜвҖңйҡҸж„Ҹжҙҫжҙ»вҖқпјҢиҖҢжҳҜвҖңиҙЈд»»еҢ№й…ҚвҖқпјҢйқ вҖңе“ЁеҠһз»ҹзӯ№+жҷәиғҪеҲҶжҙҫвҖқпјҢи®©вҖңеӨҡеӨҙз®ЎвҖқеҸҳвҖңдё“дәәжҠ“вҖқпјӣвҖңеә”е“ЁвҖқдёҚжҳҜвҖңеә”д»ҳе·®дәӢвҖқпјҢиҖҢжҳҜвҖңдёӢжІүжңҚеҠЎвҖқпјҢйҖҡиҝҮиҒ”еёӯдјҡи®®е®ҡж–№жЎҲгҖҒзқЈеҠһй—®иҙЈејәиҗҪең°пјҢи®©вҖңд№…жӢ–дёҚеҶівҖқеҸҳвҖңй—ӯзҺҜи§ЈеҶівҖқгҖӮеҹәеұӮе№ІйғЁиҰҒжҮӮпјҡвҖңеҗ№е“ЁжҠҘеҲ°вҖқзҡ„ж ёеҝғжҳҜвҖңиҪ¬еҸҳжІ»зҗҶйҖ»иҫ‘вҖқвҖ”вҖ”д»ҺвҖңеҗ‘дёҠиҜ·зӨәвҖқеҲ°вҖңдё»еҠЁз»ҹзӯ№вҖқпјҢд»ҺвҖңдәәжғ…еҚҸи°ғвҖқеҲ°вҖңеҲ¶еәҰзәҰжқҹвҖқпјҢж–№иғҪи®©иө„жәҗеҫҖеҹәеұӮжІүгҖҒеҠӣйҮҸеҫҖдёҖзәҝиҒҡпјҢз ҙи§ЈвҖңе°ҸеҹәеұӮжүӣеӨ§иҙЈд»»вҖқзҡ„еӣ°еұҖгҖӮ

еӣӣгҖҒеҢ–и§Јд»ҘвҖңе’ҢвҖқдёәйӯӮпјҡз”ЁвҖңи°ҰжҠ‘вҖқдҝ®вҖңе…ізі»вҖқпјҢз»ҮеҜҶе’Ңи°җд№ӢзҪ‘

д№Ўжқ‘йӮ»йҮҢзә зә·пјҢеӨҡиө·дәҺвҖңдёҖеҜёе®…еҹәең°гҖҒдёҖж–№зҒҢжәүж°ҙгҖҒдёҖеҸҘеҸЈи§’иҜқвҖқпјҢзңӢдјјвҖңйёЎжҜӣи’ңзҡ®вҖқпјҢе®һеҲҷвҖңзүөдёҖеҸ‘иҖҢеҠЁе…Ёиә«вҖқгҖӮвҖңеҚғйҮҢдҝ®д№ҰеҸӘдёәеўҷпјҢи®©д»–дёүе°әеҸҲдҪ•еҰЁвҖқпјҢеҢ–и§Јзҹӣзӣҫзҡ„е…ій”®пјҢд»ҺжқҘдёҚжҳҜвҖңдәүеҮәи°ҒеҜ№и°Ғй”ҷвҖқпјҢиҖҢжҳҜвҖңдҝ®еӨҚйӮ»йҮҢжё©жғ…вҖқгҖӮж—ўиҰҒе®ҲвҖңжі•жІ»еә•зәҝвҖқпјҡжҠҠгҖҠдёӯеҚҺдәәж°‘е…ұе’ҢеӣҪж°‘жі•е…ёгҖӢгҖҠдёӯеҚҺдәәж°‘е…ұе’ҢеӣҪеңҹең°з®ЎзҗҶжі•гҖӢиһҚе…Ҙжқ‘еӨҙе№ҝж’ӯгҖҒе®Јдј ж ҸпјҢи®©жқ‘ж°‘жҳҺвҖңеҸҜдёәдёҚеҸҜдёәвҖқпјҢеҜ№и°ғдёҚжҲҗзҡ„зә зә·пјҢеј•еҜјиө°жі•еҫӢйҖ”еҫ„пјҢдёҚи®©вҖңиӣ®дёҚи®ІзҗҶвҖқжңүеёӮеңәпјӣжӣҙиҰҒиһҚвҖңеҫ·жІ»жё©еәҰвҖқпјҡиҜ·иҖҒе…ҡе‘ҳгҖҒд№ЎиҙӨеҪ“вҖңдёӯй—ҙдәәвҖқпјҢж‘ҶвҖңе’ҢеҘҪйҘӯвҖқгҖҒиҒҠвҖң家常еӨ©вҖқпјҢз”ЁвҖңзҶҹдәәзӨҫдјҡвҖқзҡ„жҷәж…§и§ЈвҖңеҝғеӨҙз»“вҖқпјҢеҖҹвҖңеҘҪйӮ»еұ…вҖқиҜ„йҖүгҖҒжқ‘规民зәҰпјҢи®©вҖңдә’её®дә’еҠ©вҖқжҲҗйЈҺе°ҡгҖӮжӣҙиҰҒи°ӢвҖңй•ҝиҝңд№Ӣзӯ–вҖқпјҡвҖңд»“е»Әе®һиҖҢзҹҘзӨјиҠӮпјҢиЎЈйЈҹи¶іиҖҢзҹҘиҚЈиҫұвҖқпјҢе”ҜжңүеЈ®еӨ§жқ‘йӣҶдҪ“з»ҸжөҺгҖҒиЎҘйҪҗеҹәзЎҖи®ҫж–ҪпјҢи®©жқ‘ж°‘д»ҺвҖңдәүиө„жәҗвҖқиҪ¬еҗ‘вҖңеҲӣиҙўеҜҢвҖқпјҢд»ҺвҖңй—ІжқҘз”ҹдәӢвҖқиҪ¬еҗ‘вҖңеҝҷдёӯиҮҙеҜҢвҖқпјҢжүҚиғҪд»Һж №жәҗдёҠжӢ”жҺүзҹӣзӣҫвҖңеҜјзҒ«зҙўвҖқпјҢи®©вҖңе№ІжҲҲвҖқзңҹжӯЈеҢ–вҖңзҺүеёӣвҖқгҖӮ

дә”гҖҒжІҹйҖҡд»ҘвҖңиҙҙвҖқдёәиҰҒпјҡеҮӯвҖңд№ЎйҹівҖқи§ЈвҖңеҝғз»“вҖқпјҢдј йҖ’жІ»зҗҶд№Ӣжё©

д№Ўжқ‘жІҹйҖҡпјҢдёҚжҳҜвҖңи®Іжі•жқЎвҖқвҖңеҝөж”ҝзӯ–вҖқпјҢиҖҢжҳҜвҖңиҜҙ家常вҖқвҖңжҺҸеҝғзӘқвҖқгҖӮвҖңиЁҖдёәеҝғеЈ°пјҢиҜӯдёәжғ…дј вҖқпјҢеҹәеұӮе№ІйғЁзҡ„вҖңеҳҙзҡ®еӯҗеҠҹеӨ«вҖқпјҢзӣҙжҺҘе…ізі»зҹӣзӣҫеҢ–и§Јзҡ„вҖңжҲҗеҠҹзҺҮвҖқгҖӮиҰҒвҖңзңӢдәәдёӢиҸңзўҹвҖқпјҡеҜ№з•ҷе®ҲиҖҒдәәиҜҙвҖңеңҹиҜқвҖқпјҢжҠҠвҖңдҫөжқғиҙЈд»»вҖқи®ІжҲҗвҖңеҒҡдәӢиҰҒеҮӯиүҜеҝғвҖқпјӣеҜ№е№ҙиҪ»жқ‘ж°‘з”ЁвҖңе№іе®һиҜқвҖқпјҢжҠҠвҖңиө”еҒҝж ҮеҮҶвҖқиҜҙжҲҗвҖңжҢү规зҹ©жқҘпјҢдёҚи®©дҪ еҗғдәҸвҖқпјӣеҜ№жҖ§еӯҗжҖҘзҡ„дәәж”ҫзј“иҜӯйҖҹпјҢеҜ№дјӨеҝғдәәе…ҲйҖ’зәёе·ҫпјҢи®©иҜӯиЁҖвҖңиҙҙвҖқзқҖзҫӨдј—зҡ„вҖңи®ӨзҹҘеәҰвҖқиө°гҖӮиҰҒвҖңжғ…зҗҶе…ұиһҚвҖқпјҡи°ғи§ЈиөЎе…»зә зә·ж—¶пјҢе…ҲеҜ№иҖҒдәәиҜҙвҖңе…»е„ҝдёҚжҳ“пјҢиҜҘдә«жё…зҰҸвҖқпјҢеҶҚеҜ№еӯҗеҘіиҜҙвҖңзҲ¶жҜҚжҒ©иҰҒжҠҘпјҢиүҜеҝғжүҚе®үзЁівҖқпјҢз”ЁвҖңе…ұжғ…вҖқж•ІејҖй—ЁпјҢеҶҚз”ЁвҖңйҒ“зҗҶвҖқжҗӯжЎҘжўҒгҖӮиҰҒвҖңйҮҚз»ҶиҠӮвҖқпјҡи№ІеңЁз”°еҹӮдёҠдәӨжөҒпјҢжҜ”еқҗеңЁеҠһе…¬е®ӨйҮҢжӣҙжҳҫдәІеҲҮпјӣеҗ¬иҜүжұӮж—¶зӮ№еӨҙеӣһеә”пјҢжҜ”йқўж— иЎЁжғ…жӣҙиғҪзңҹиҜҡгҖӮжІҹйҖҡзҡ„жң¬иҙЁпјҢжҳҜвҖңз”ЁеҝғжҚўеҝғвҖқвҖ”вҖ”иҜҙзҫӨдј—еҗ¬еҫ—жҮӮгҖҒж„ҝж„Ҹеҗ¬зҡ„иҜқпјҢи®©вҖңд№ЎйҹівҖқжҲҗдёәвҖңи§Јз»“й’ҘвҖқпјҢжүҚиғҪи®©жІ»зҗҶзҡ„вҖңжё©еәҰвҖқзңҹжӯЈжҡ–еҲ°зҫӨдј—еҝғеқҺйҮҢгҖӮ

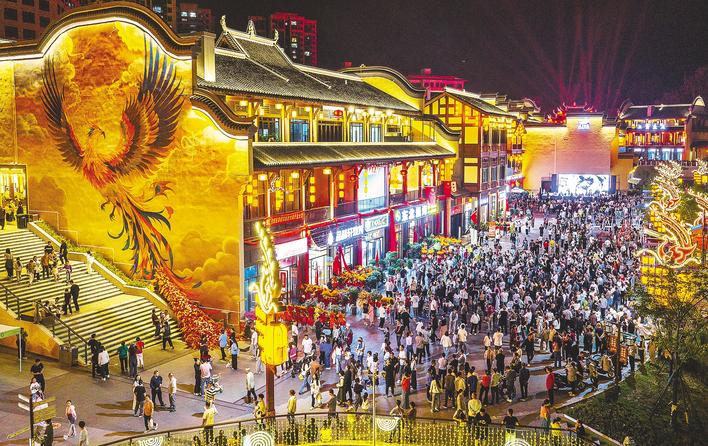

вҖңдәӣе°Ҹеҗҫжӣ№вҖқиҷҪиҒҢеҫ®пјҢеҚҙзі»д№Ўе…ідёҮеҚғдәӢгҖӮеҹәеұӮжІ»зҗҶзҡ„вҖңдә”з»ҙеҝғжі•вҖқпјҢдёҚжҳҜвҖңжҠҖе·§зҡ„е Ҷз ҢвҖқпјҢиҖҢжҳҜвҖңеҲқеҝғзҡ„иҗҪең°вҖқпјҡжҺҘи®ҝзҡ„вҖңжҡ–вҖқпјҢжҳҜвҖңд»Ҙж°‘дёәжң¬вҖқзҡ„е…·иұЎпјӣжҖқзҙўзҡ„вҖңж·ұвҖқпјҢжҳҜвҖңе®һдәӢжұӮжҳҜвҖқзҡ„и·өиЎҢпјӣеҚҸеҗҢзҡ„вҖңжҙ»вҖқпјҢжҳҜвҖңзі»з»ҹжҖқз»ҙвҖқзҡ„дҪ“зҺ°пјӣеҢ–и§Јзҡ„вҖңе’ҢвҖқпјҢжҳҜвҖңе’Ңи°җе…ұз”ҹвҖқзҡ„иҝҪжұӮпјӣжІҹйҖҡзҡ„вҖңиҙҙвҖқпјҢжҳҜвҖңзҫӨдј—и·ҜзәҝвҖқзҡ„еқҡе®ҲгҖӮдҪңдёәд№Ўй•ҮеҹәеұӮе№ІйғЁпјҢе”ҜжңүжҠҠиҝҷдәӣвҖңеҝғжі•вҖқиһҚе…ҘвҖңдёҖжһқдёҖеҸ¶вҖқзҡ„еұҘиҒҢж—ҘеёёпјҢз”ЁвҖңзңҹеҝғвҖқеҗ¬иҜүжұӮгҖҒз”ЁвҖңе®һе№ІвҖқи§ЈйҡҫйўҳгҖҒз”ЁвҖңжҷәж…§вҖқз ҙеӣ°еұҖпјҢжүҚиғҪеңЁд№ЎйҮҺеӨ§ең°дёҠзӯ‘зЁіе–„жІ»ж №еҹәпјҢи®©вҖңж°‘д№ӢжүҖзӣјвҖқеҸҳжҲҗвҖңж°‘д№ӢжүҖдә«вҖқгҖӮ

дҪңиҖ…пјҡзҺӢж—ӯ